Oleh: Waktu Luang – Analis Ekonomi

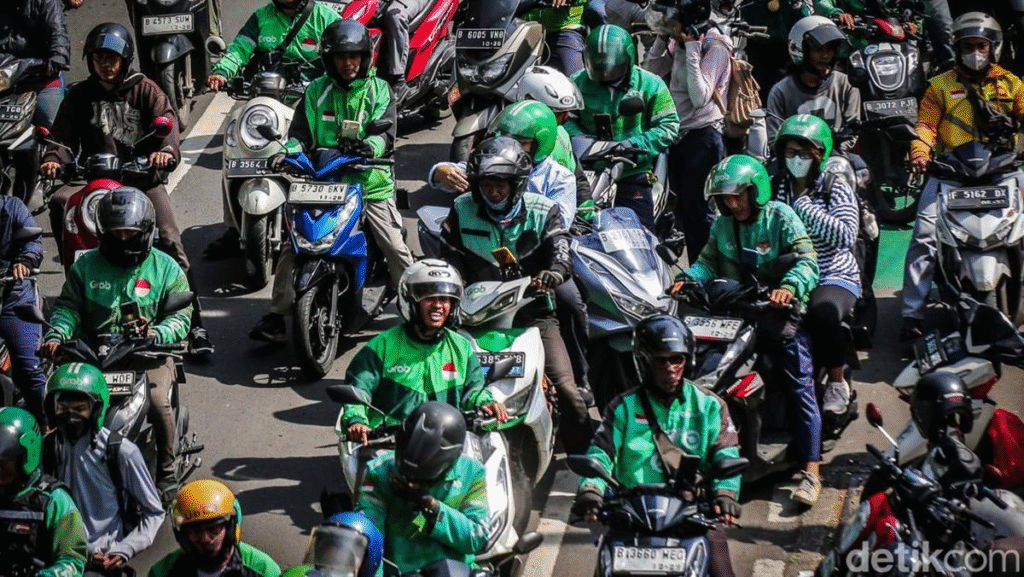

Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja ojek online (ojol) tumbuh menjadi kekuatan sosial-ekonomi baru di perkotaan Indonesia. Mereka bukan sekadar pelaku transportasi daring, tetapi juga bagian dari kelas pekerja digital yang menopang mobilitas dan konsumsi urban.

Namun di balik peran penting itu, status mereka sebagai “mitra” aplikator menimbulkan persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan. Pendapatan yang fluktuatif, jam kerja yang panjang tanpa perlindungan sosial, serta lemahnya posisi tawar membuat kelompok ini semakin rentan. Ketika kerentanan tersebut mulai dijadikan komoditas politik, maka ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi menjadi nyata.

Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pengemudi ojol di Indonesia telah melampaui tujuh juta orang. Namun, data BPJS Ketenagakerjaan mencatat hanya sekitar dua juta di antaranya yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial, dan bahkan sebagian besar tidak rutin membayar iuran. Dalam survei lain, hanya sekitar 250 ribu pengemudi yang benar-benar terlindungi oleh program BPJS. Ketimpangan data ini mencerminkan absennya kepastian status hukum dan perlindungan bagi mereka.

Dari sisi kesejahteraan, survei lembaga IDEAS mencatat rata-rata pendapatan harian pengemudi yang sebelum pandemi mencapai Rp304.688, anjlok hingga Rp100.000 per hari saat pandemi, dan baru naik kembali ke kisaran Rp174.000 pada 2023. Balitbang Kemenhub bahkan mencatat 50,1 persen pengemudi hanya berpendapatan antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari, hampir setara dengan biaya operasional harian mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar ojol, pekerjaan tersebut bukan sumber kemakmuran, melainkan strategi bertahan hidup.

Di tengah tekanan ekonomi itu, isu perubahan status ketenagakerjaan menjadi sorotan publik. Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025 mulai mengkaji ulang posisi hukum pengemudi agar dapat diakui sebagai pekerja dalam hubungan kerja formal. Namun, langkah ini ditentang oleh sebagian besar aplikator yang khawatir terhadap beban biaya tambahan dan hilangnya fleksibilitas model bisnis.

Di sinilah titik rawan politisasi muncul. Beberapa kelompok pengemudi, seperti Garda Indonesia, memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan tekanan politik. Garda Indonesia, misalnya, berulang kali menyerukan aksi besar, termasuk rencana unjuk rasa nasional pada 20 Oktober 2025, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam sejumlah pernyataannya, Garda bahkan mengancam mematikan aplikasi secara massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada pengemudi.

Fenomena ini perlu dibaca hati-hati. Di satu sisi, tuntutan pengemudi atas kepastian status dan peningkatan kesejahteraan sangat beralasan. Namun di sisi lain, ketika isu ketenagakerjaan dijadikan alat mobilisasi politik, maka kepentingan substantif para pengemudi justru berisiko dikorbankan.

Isu perubahan status yang seharusnya menjadi perdebatan teknokratik—mengenai tarif, komisi, jam kerja, dan perlindungan sosial—bergeser menjadi perdebatan ideologis: siapa lawan dan siapa kawan. Di titik ini, gerakan pekerja ojol tidak lagi menjadi aktor independen yang memperjuangkan kepentingannya sendiri, tetapi bisa berubah menjadi instrumen kekuatan politik yang ingin mengguncang legitimasi negara.

Jika aksi-aksi seperti rencana mogok nasional Garda benar-benar terjadi, dampaknya terhadap stabilitas ekonomi perkotaan bisa signifikan. Jakarta, misalnya, setiap hari melayani lebih dari 3 juta perjalanan ojol, sebagian besar untuk kebutuhan harian masyarakat kelas menengah bawah.

Pemadaman aplikasi dalam skala besar akan melumpuhkan mobilitas ekonomi mikro, memicu keresahan sosial, dan berpotensi menurunkan produktivitas sektor informal. Ketika tekanan ekonomi masih tinggi—tercermin dari tingkat pengangguran terbuka 4,8 persen dan ketimpangan gini ratio 0,375 pada 2025—tindakan semacam ini bisa menjadi katalis ketidakstabilan sosial.

Karena itu, arah kebijakan yang paling rasional saat ini bukanlah memaksa pengemudi menjadi pekerja penuh atau mempertahankan status mitra tanpa perubahan, melainkan mencari model hibrida. Pemerintah bersama aplikator dan asosiasi pengemudi perlu menyusun regulasi yang memberikan perlindungan sosial dasar—terutama jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, dan asuransi hari tua—tanpa menghilangkan fleksibilitas kerja.

Skema serupa telah diterapkan di Inggris dan Australia, di mana pekerja gig economy diakui sebagai dependent contractors dengan hak terbatas namun terukur. Pendekatan ini lebih realistis dibandingkan upaya memaksakan hubungan kerja penuh yang justru bisa mendorong aplikator mengurangi jumlah mitra dan memicu pengangguran baru.

Lebih jauh lagi, negara harus memastikan agar gerakan sosial digital seperti komunitas ojol tetap otonom dari intervensi politik. Literasi politik dan ekonomi digital perlu diperkuat agar para pengemudi memahami implikasi dari setiap tuntutan yang mereka bawa. Tanpa kemandirian gerakan, mereka mudah dimobilisasi oleh kepentingan jangka pendek yang tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan mereka sendiri.

Sudah saatnya pekerja ojek online melek atas perjuangan dan isu-isunya. Segala bentuk mobilisasi, khususnya yang kontra terhadap kesejahteraan ojol sendiri (seperti seruan untuk off-bid), harus dicurigai sebagai salah satu bentuk politisasi guna kepentingan oknum-oknum tertentu saja.

Seluruh pekerja ojol bersatu!!! Usir dan lawan segala bentuk penyusup yang mengatasnamakan sebagai sesama pekerja ojol!!!